Was taugen die Haltungskennzeichen?

Seit einiger Zeit gibt es in Deutschland die Möglichkeit, auf Fleisch, Milch und Milchprodukten die Form der Tierhaltung einheitlich mit einem mehrstufigen Label zu kennzeichnen. Nachdem der Gesetzgeber lange eine staatliche Kennzeichnung ankündigte, aber nicht lieferte, entwickelte der Lebensmitteleinzelhandel 2019 die Haltungsform-Kennzeichnung, die heute verbreitet und etabliert ist. Mittlerweile ist auch das staatliche Label – zumindest für Schweine – fertig und mit der Haltungsform-Kennzeichnung abgestimmt. Hier erfahren Sie, welche Tierschutz-Kriterien berücksichtigt werden, was wir an den Labels kritisieren und welchen großen Vorteil wir sehen.

Inhalt

Die Haltungsform-Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels

Die staatliche Tierhaltungskennzeichnung

Kritik an beiden Labels

Der Vorteil: Besonders niedrige Haltungsformen auslisten

Verbreitung der Haltungsformen

Unsere Forderungen

Was Sie tun können

Die Haltungsform-Kennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels

2018 entwickelte Lidl ein Label, um Haltungsbedingungen für »Nutztiere« auf Tierprodukten kenntlich zu machen. Anfang 2019 einigten sich die großen Supermarktketten auf Grundlage von Lidls Vorstoß auf eine gemeinsame Kennzeichnung unter dem Namen »Haltungsform«.

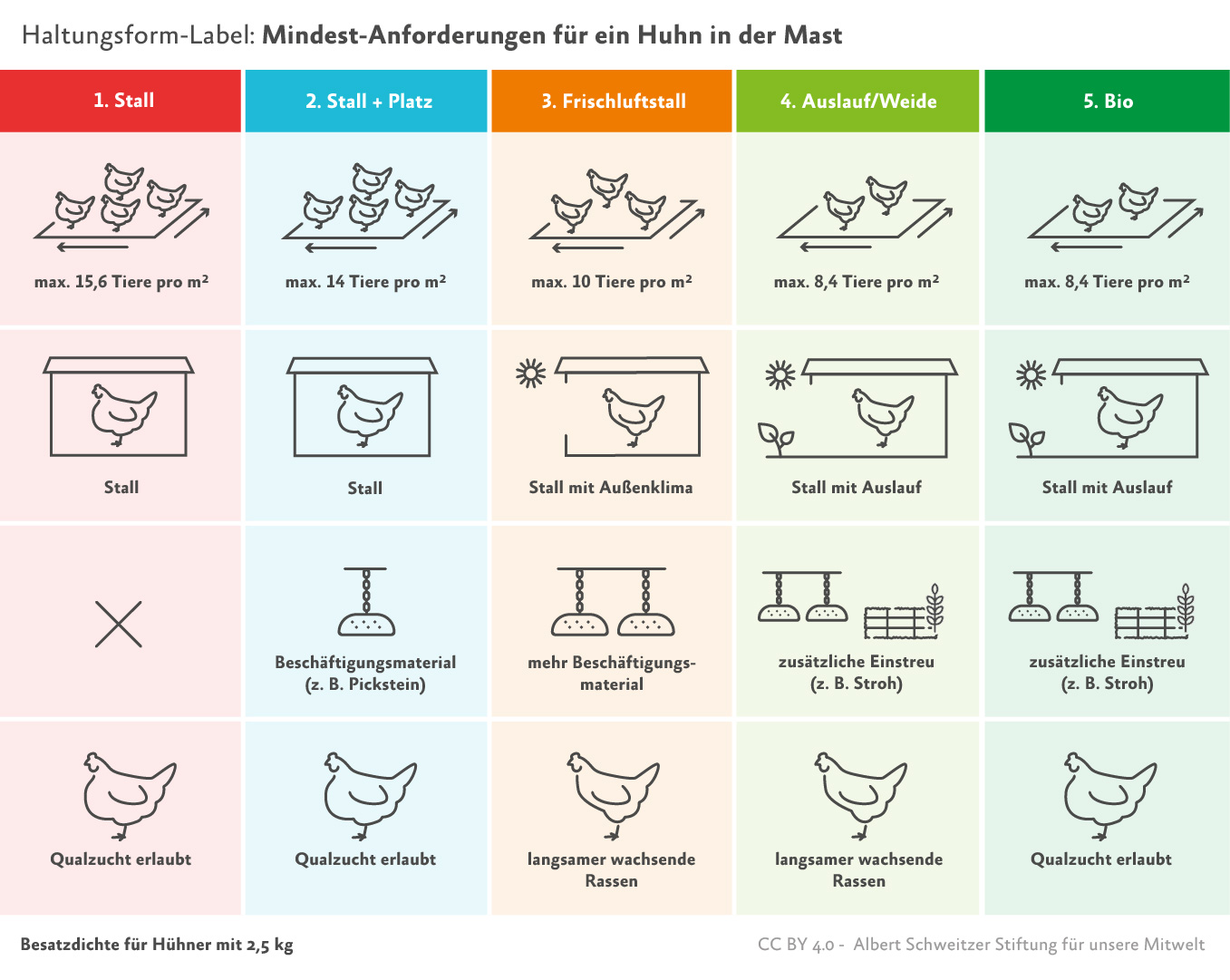

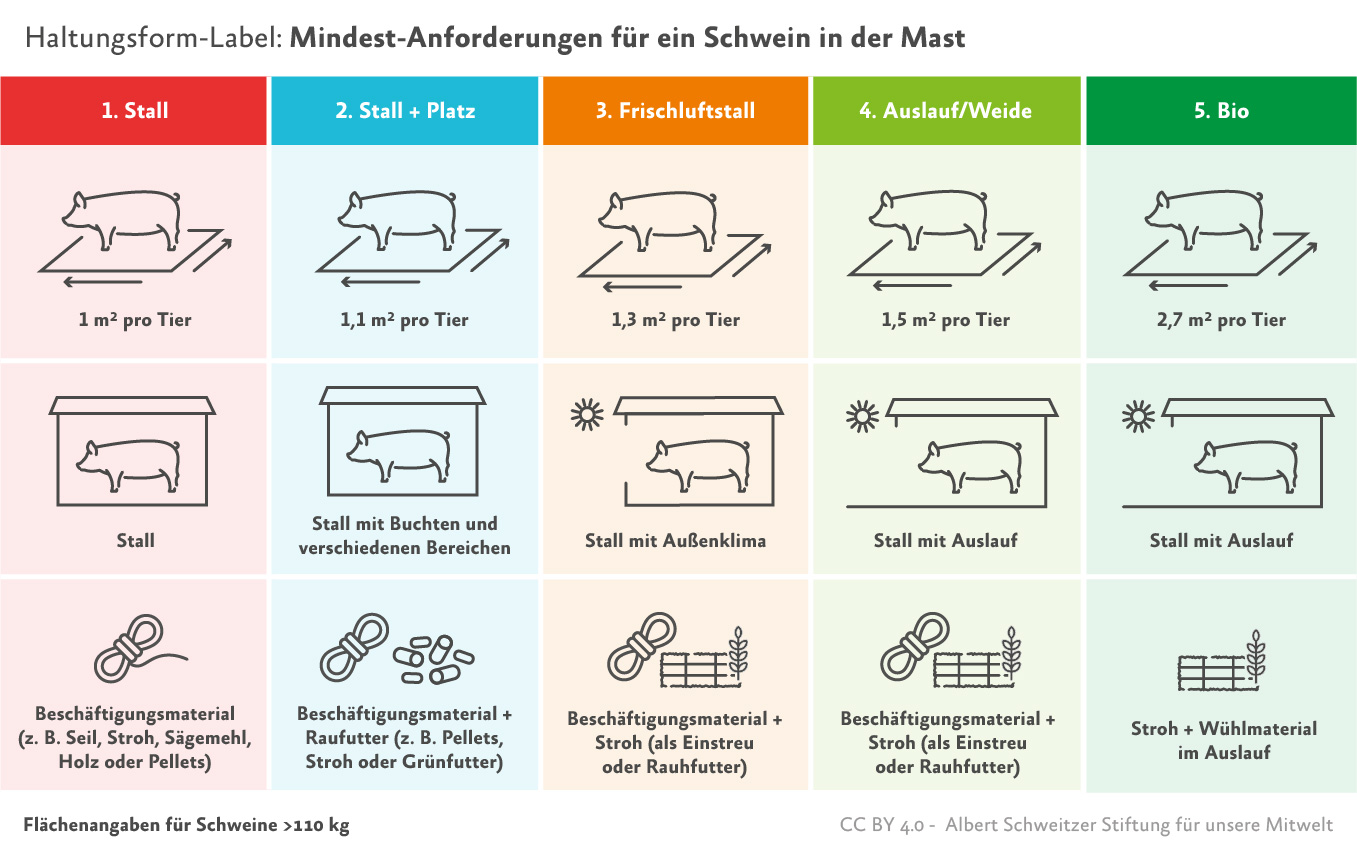

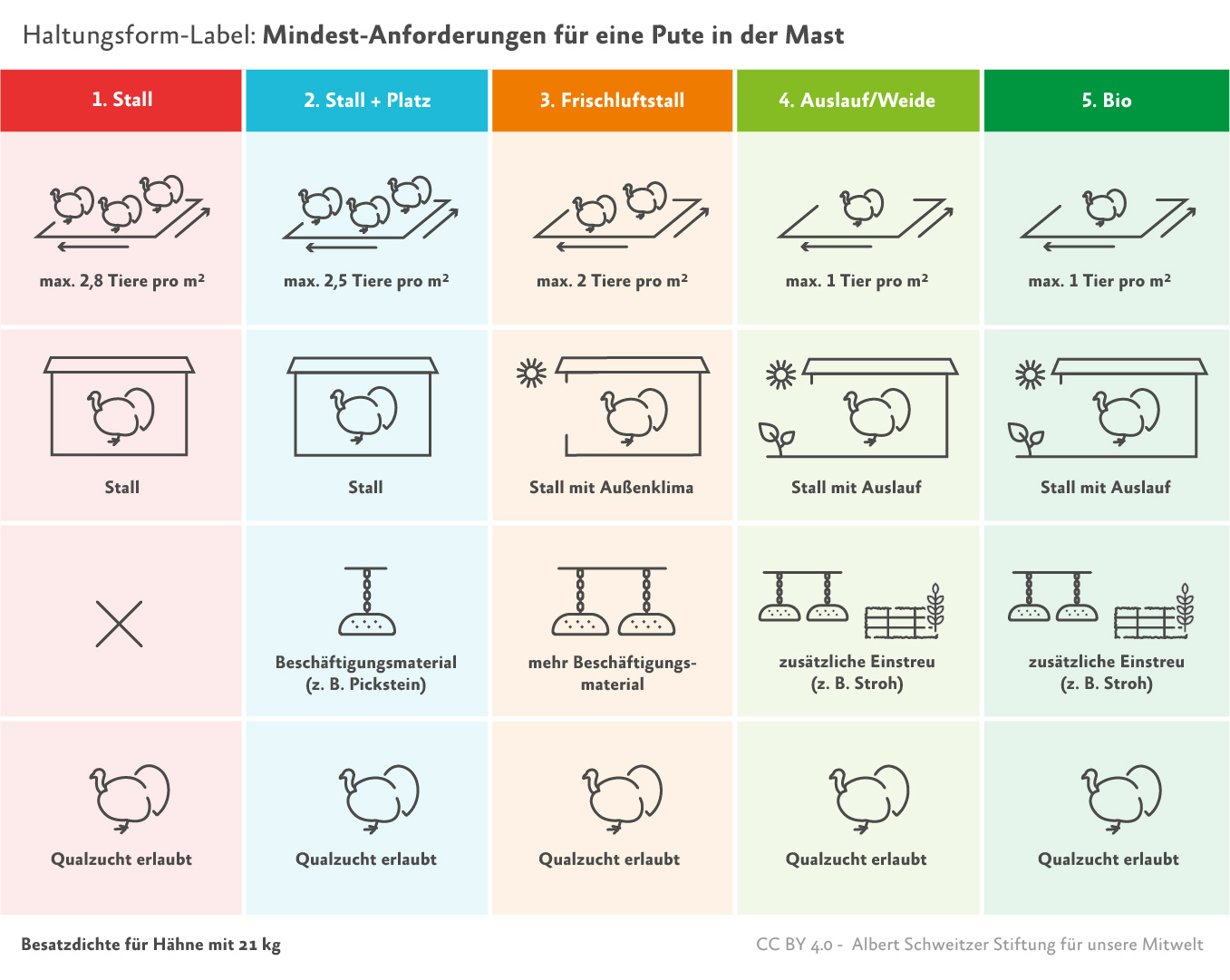

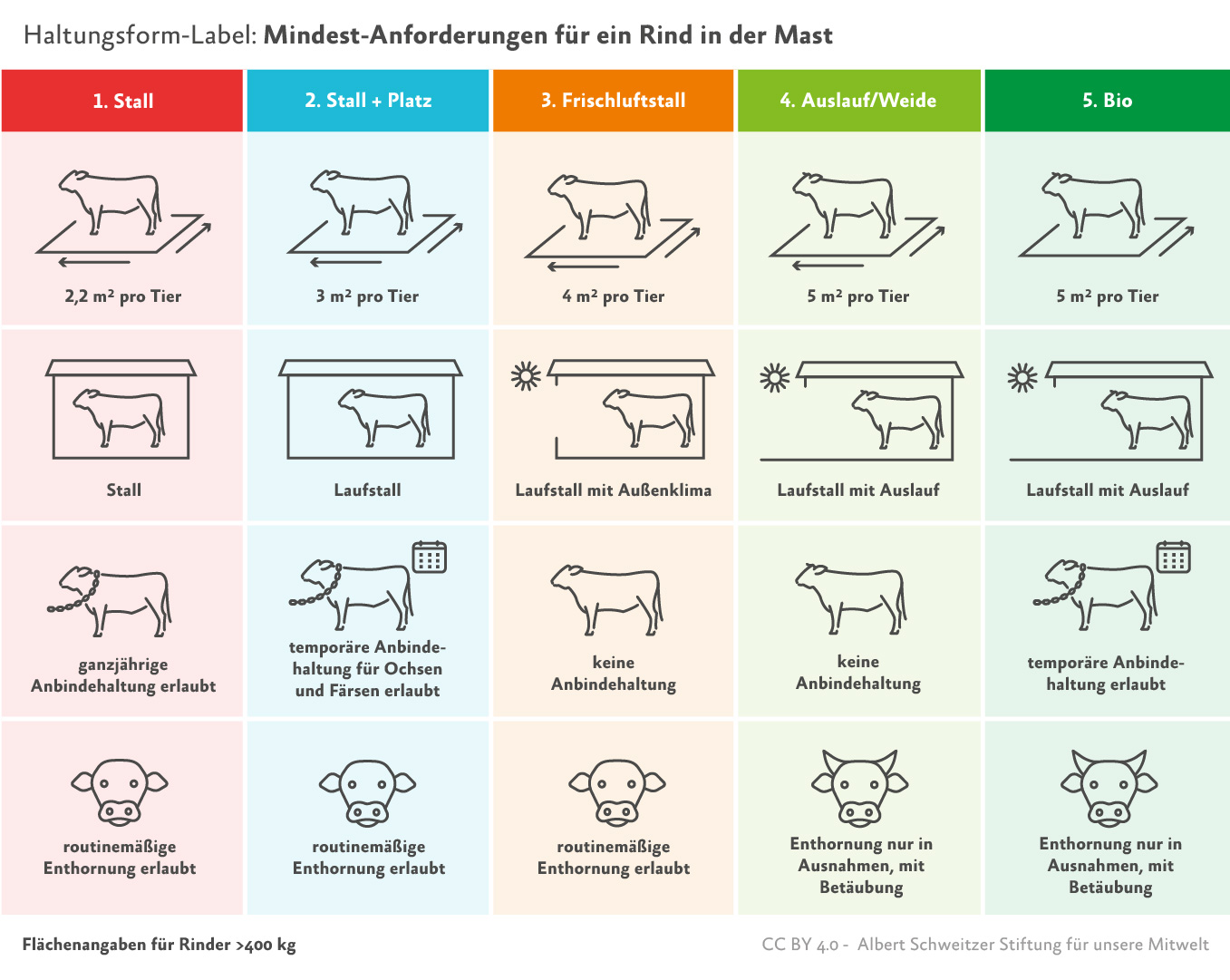

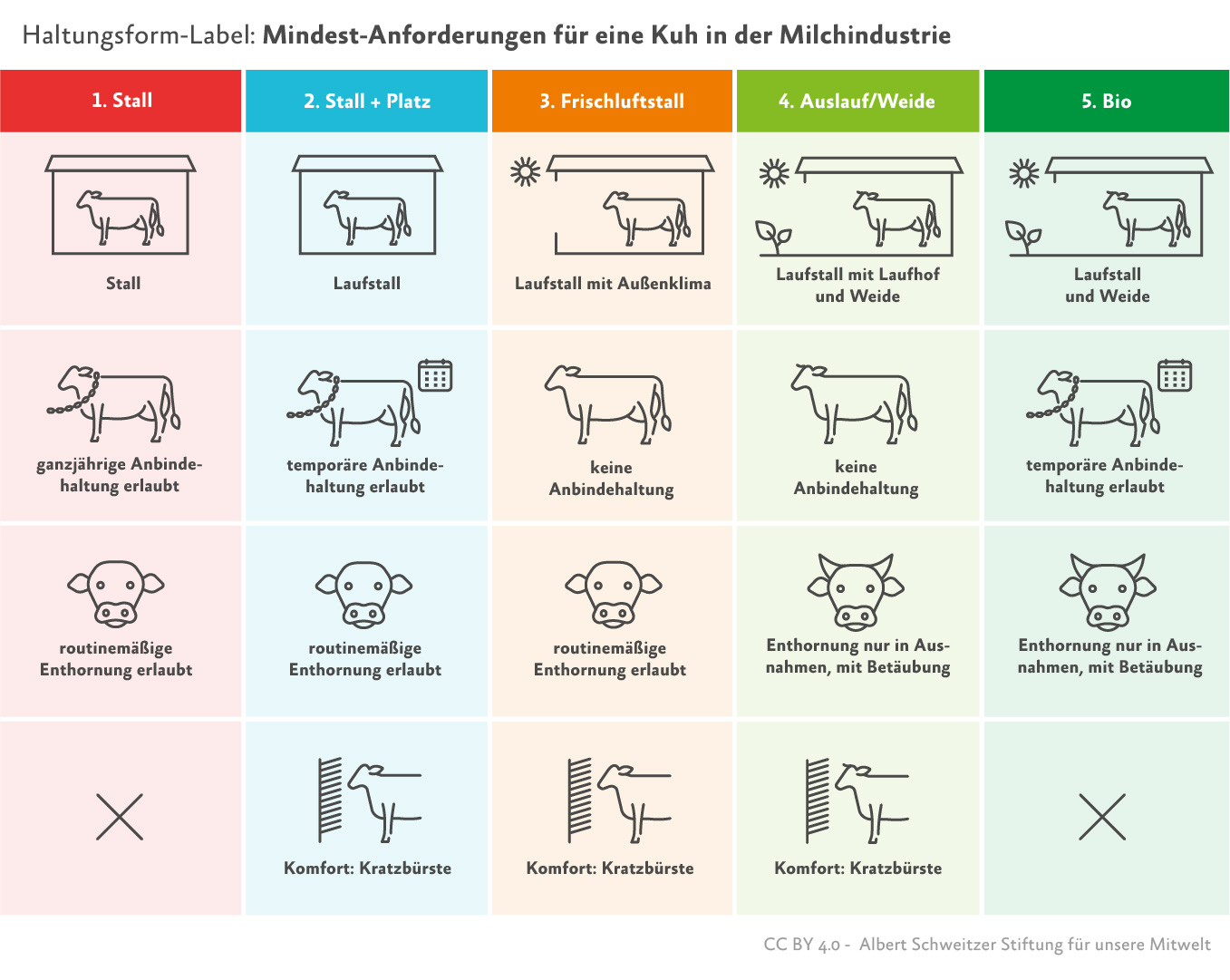

Bei der Haltungsform-Kennzeichnung können Produzent:innen selbst entscheiden, ob sie teilnehmen. Das Label gibt Auskunft über die Haltungsbedingungen von Schweinen, Hühnern, Puten, Enten, Rindern und Kaninchen in der Mast sowie von »Milchkühen«. Es unterscheidet fünf Stufen für jede Tierart: Stall, Stall + Platz«, Frischluftstall, Auslauf/Weide und – seit 2024 – Bio. Die erste Stufe entspricht dabei den gesetzlichen Mindestanforderungen – sofern es welche gibt.

Die Organisation des Systems hat die Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH übernommen. Diese kümmert sich auch um die »Initiative Tierwohl«. Mit dieser fördert und kennzeichnet der Einzelhandel bereits seit 2015 leicht erhöhte Tierschutzstandards. Sie ist in der Haltungsform-Kennzeichnung in Stufe 2 (Stall + Platz) integriert. Stufe 2, beziehungsweise die »Initiative Tierwohl«, ist allerdings noch sehr nah am gesetzlichen Minimum.

Nennenswerte Verbesserungen gibt es erst ab Stufe 3 (Frischluftstall), wo sich auch ungefähr unsere Masthuhn-Initiative einordnen lässt. Um die Kriterien der Masthuhn-Initiative zu erfüllen, können Unternehmen die Vorgaben der Stufe 3 plus einiger Zusatzkriterien anwenden.

Ähnlich ist es übrigens beim zweistufigen Label des Deutschen Tierschutzbunds: Die Einstiegsstufe (ein Stern) entspricht der Haltungsform-Stufe 3 und die Premiumstufe (zwei Sterne) der Haltungsform-Stufe 4. Dabei übertreffen die Anforderungen des Deutschen Tierschutzbunds teilweise die Mindestkriterien der jeweiligen Haltungsform-Stufe.

Die staatliche Tierhaltungskennzeichnung

Das staatliche Kennzeichnungssystem ist aktuell nur für Schweine in der Mast ausgearbeitet, weitere Spezies sollen folgen. Als erstes ist die Kennzeichnung von Frischfleisch im Einzelhandel geplant. Zukünftig soll auch in der Gastronomie und bei verarbeiteten Produkten eine Kennzeichnung erfolgen.

Das Konzept unter Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner unterschied sich noch deutlich vom Label der Supermärkte (mehr Kriterien, Einstiegsstufe über dem gesetzlichen Minimum). Ihr Nachfolger Cem Özdemir passte die Stufen des staatlichen Labels an die Haltungsform-Kennzeichnung an und ergänzte für beide Bio als fünfte Stufe.

Anders als das Label der Supermärkte soll das staatliche Label bundesweit verpflichtend werden. Ein entsprechendes Gesetz, das Tierhaltungskennzeichnungsgesetz, ist am 24. August 2023 in Kraft getreten. Die Kennzeichnung von Schweinefleisch soll ab 2024 erfolgen, verpflichtend soll sie ab 1. März 2026 sein.

Nicht zu verwechseln ist die Haltungs-Kennzeichnung mit der ebenfalls verpflichtenden Herkunfts-Kennzeichnung für verpacktes und unverpacktes Fleisch. Möchte man mehr über das Wohlergehen der Tiere erfahren, kann man an der Herkunft jedoch nur erkennen, welche nationalen Mindest-Tierschutzkriterien für sie galten.

Kritik an beiden Labels

Wir haben einige grundsätzliche Kritik an den beiden Kennzeichnungssystemen. Kurz gesagt war die Erwartung der Tierschutzverbände und auch vieler Verbraucher:innen eine klare Tierschutz-Kennzeichnung. Daraus sind nun jedoch Labels mit sehr begrenzter Aussagekraft über das Wohlergehen der Tiere geworden.

Kennzeichnung statt Auszeichnung

Es handelt sich um eine reine Kennzeichnung – auch das schwache gesetzliche Minimum wird (mit der ersten Stufe) ausgewiesen. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass Verbraucher:innen das alleinige Vorhandensein eines Labels als Auszeichnung für ein Mehr an Tierschutz deuten.

Mehr Tierschutz erst ab Stufe 3

Stufe 1 kennzeichnet das absolute Tierschutz-Minimum. Stufe 2 liegt, wie erwähnt, nur knapp darüber. Mehr Tierschutz gibt es erst ab Stufe 3. Ein Beispiel: Einem mehr als 110 kg schweren Schwein steht vom Gesetz her 1 m² Stall zu, das spiegelt sich in der ersten Stufe. In Stufe 2 sind es 1,125 m² – eine Steigerung um gerade einmal 12 %. In der dritten Stufe stehen dem Schwein 1,3 m² zu, eine Steigerung um 30 % im Vergleich zum Minimum. In Stufe 4 gibt es mit 1,5 m² etwa 50 % mehr Platz und Bio bietet mit 2,7 m² 170 % mehr Platz, jeweils Stall und Auslauf zusammengenommen.

Eine Studie aus dem Jahr 2023 bestätigt, dass der nicht-lineare Anstieg der Platzanforderungen von Stufe zu Stufe mit dazu beiträgt, dass Verbraucher:innen die einzelnen Haltungsform-Stufen falsch einschätzen.

Bio bedeutet nicht unbedingt bessere Haltung

Die ökologische Landwirtschaft nach der EU-Ökoverordnung ist aktuell die höchste Stufe (5). Zwar haben die Tiere in Bio-Haltung tatsächlich manchmal noch etwas mehr Platz als bei den niedrigeren Stufen zur Verfügung, aber die sonstigen Tierschutzvorgaben in der Ökoverordnung (wie auch in den Regelwerken vieler Bio-Verbände) sind eher dünn. So erlaubt die EU-Ökoverordnung temporäre Anbindehaltung von Rindern für kleine Betriebe sowie schnell wachsende Rassen (Qualzucht) bei »Masthühnern«. Durch die eigene, höchste, Stufe wird der verbreitete Irrtum genährt, Bio-Haltung wäre per se die tierfreundlichste Form der Tierhaltung. Das stimmt so pauschal nicht.

Phasen wie Aufzucht, Transport und Schlachtung nicht berücksichtigt

Die Kategorien umfassen nicht alle Lebensphasen der Tiere. Kritische Bereiche wie Aufzucht, Transport und Schlachtung fallen vollkommen unter den Tisch und damit unter anderem Praktiken wie Kastenstände, die Sauen in Zuchtbetrieben betreffen, oder Kastration, Schwanz- und Schnabelkupieren sowie Zähneabschleifen, die bei sehr jungen Tieren durchgeführt werden. Wer wirklich wissen möchte, ob es den beteiligten Tieren »gut« ging, hat daher nicht alle nötigen Informationen.

Qualzucht nicht genug berücksichtigt

Das sehr wichtige Ziel, Qualzucht vor allem bei Hühnern zu beenden, wird bei der Haltungsform-Kennzeichnung in den Stufen 1 und 2 nicht ausreichend streng geregelt. Ohne das ist ein Mehr an Platz oder Beschäftigung jedoch weniger wirkungsvoll, denn überzüchtete Tiere leiden trotzdem. Und auch wenn in Haltungsform 3 und 4 langsamer wachsende »Masthuhn«-Rassen verwendet werden sollen, gibt es keine Positivlisten, wie sie die Masthuhn-Initiative vorgibt.

Bei »Mastputen« ist Qualzucht in allen Stufen des Haltungsform-Labels noch erlaubt.

Da das staatliche Label bislang nur für Schweine gilt, ist unklar, ob es Qualzucht bei Hühnern und Puten regulieren wird. Qualzucht bei Schweinen und Rindern spielt für beide Labels keine Rolle.

Wichtige Haltungs-Aspekte nicht berücksichtigt

Selbst in Bezug auf die Haltung der Tiere sind die Kriterien nicht umfassend. Sie konzentrieren sich auf das Platzangebot, ob und wie die Tiere Zugang nach draußen haben sowie Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie treffen aber zum Beispiel keine Aussage über Gruppengrößen oder Spaltenböden.

Positiv anzumerken ist, dass bei der Haltungsform-Kennzeichnung Anbindehaltung und Enthornung bei Rindern sowie bei Enten der Zugang zum Wasser eine Rolle spielen. Auch hier gilt allerdings, dass die ersten beiden Stufen kaum Verbesserungen bringen: Anbindehaltung, auch temporäre (»Kombinationshaltung«), wird erst ab Stufe 3 für alle Rinder ausgeschlossen. Die Enthornung junger Kälber (die durch Veröden der Hornanlagen erfolgt), kann bis inklusive Stufe 3 routinemäßig, lediglich bei Gabe schmerzlindernder Mittel durchgeführt werden. Ein Wasserbecken oder Teich für Enten, in dem sie schwimmen können, steht ihnen sogar erst ab Stufe 4 zu.

Die Haltungsform-Kriterien und auch die Ökoverordnung enthalten darüber hinaus Vorgaben zur Fütterung, zum Beispiel über die Verwendung von gentechnisch verändertem Futter. Diese sind für das Wohlergehen der Tiere allerdings unerheblich.

Verantwortung nicht auf Verbraucher:innen abschieben

Mit den Haltungs-Labels haben Fleischkäufer:innen die Wahl, sich bei einem Produkt für mehr Tierschutz zu entscheiden. Trotzdem dürfen sich Produzent:innen, Unternehmen und Politik nicht aus der Verantwortung stehlen. Besser wäre es, wenn diejenigen, die Tierprodukte im großen Stil verkaufen, nur solche aus bester Haltung anbieten und nachweislich tierquälerische Haltung endlich ganz abschaffen würden – ob mit oder ohne Haltungslabel.

Der Vorteil: Besonders niedrige Haltungsformen auslisten

Die gute Nachricht: Zumindest Teile des Lebensmitteleinzelhandel haben bereits Verantwortung übernommen. Hier zeigt sich ein wichtiger Vorteil, den die Kategorisierung und Kennzeichnung der Tierhaltung trotz aller Kritik hat: Die besonders schlechten Formen lassen sich so leicht identifizieren – und auslisten. Im Juni 2021 kündigte Aldi (Nord und Süd) als erste Supermarktkette an, ab 2030 keine Produkte der Haltungsformen 1 und 2 mehr anbieten zu wollen. Die Rewe Group (Rewe und Penny) folgten kurz darauf. Weitere Ketten folgten mit ähnlichen, oft aber weniger weitreichenden Versprechen. Wir wirken in unseren Gesprächen mit den Händlern darauf hin, dass alle diesen wichtigen Schritt mitgehen. Eine stets aktuelle Übersicht finden Sie hier.

Verbreitung der Haltungsformen

Bis zur Abschaffung der ersten beiden Stufen ist es noch ein ganzes Stück Weg. Laut einem Report der Gesellschaft zur Förderung des Tierwohls in der Nutztierhaltung mbH dominierte 2022 bei Fleischprodukten im Selbstbedienungssortiment deutlich die Haltungsform-Stufe 2: bei Schweinen mit 85 %, bei Hühnern mit 91 % und bei Puten mit 96 %. Von den Rindfleischprodukten stammten sogar 77 % lediglich aus Stufe 1.

An der Bedientheke sah es nur etwas besser aus. Immerhin stammten insgesamt zwischen 19 und 27 % der Produkte aus Stufe 3 und damit mehr als im Selbstbedienungssortiment. Beim Schweinefleisch waren jedoch immer noch 70 % der Produkte aus Stufe 2, beim Hühnerfleisch 63 % und beim Putenfleisch 64 %. Beim Rindfleisch waren 39 % der Produkte mit Stufe 1 und 37 % gar nicht gekennzeichnet.

Von den Milch- und Molkereiprodukten waren sogar die Mehrheit (82 bzw. 92 %) gar nicht gekennzeichnet.

Unsere Forderungen

Selbst wenn man die grundsätzliche Ausgestaltung der Haltungs-Labels (gesetzliches Minimum als Stufe 1, eine schwache Stufe 2) als gegeben hinnimmt, bleibt noch viel Raum für Verbesserungen bei den Labels:

Kritische Lebensphasen wie Aufzucht, Transport und Schlachtung sowie die dazugehörigen tierquälerischen Praktiken wie Kupieren oder die Haltung in Kastenständen müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Außerdem weitere Haltungsaspekte wie Spaltenböden oder Gruppengrößen.

Unbedingt muss auch Qualzucht bei den Labels deutlich stärker berücksichtigt werden, weil qualgezüchtete Tiere immer leiden, auch bei »guter« Haltung.

Eine differenziertere Betrachtung der Lebensumstände durch die Kriterien der Labels würde automatisch auch Bio als höchste Stufe infrage stellen.

Um Schlupflöcher für Billigfleischimporte zu schließen, sollten Tierprodukte aus nicht-einheimischer Produktion ebenfalls gekennzeichnet werden. Noch besser wäre ein EU-weites verbindliches Label.

Davon abgesehen fordern wir alle Händler auf, die besonders tierquälerischen Haltungsformen 1 und 2 vollständig auszulisten. Wir haben bereits bei Käfigeiern gesehen, dass der Handel – mit unserer Hilfe – ein starker Hebel sein kann, um Einfluss auf die Tierhaltung zu nehmen und unerwünschte Haltungspraktiken abzuschaffen. Im besten Fall sind die Haltungs-Labels daher ein Hilfsmittel zur Abschaffung der Haltungsformen 1 und 2.

Was Sie tun können

Die Haltungsformen 1 und 2 ganz abzuschaffen, wäre ein Meilenstein in der landwirtschaftlichen Tierhaltung, der den Tieren einiges an Leid ersparen würde. Mit einer Spende bringen Sie dieses Ziel einen Schritt näher.

Wer mit der eigenen Ernährung möglichst gar kein Tierleid verursachen möchte, ist mit pflanzlichen Alternativen zu Fleisch, Milch und anderen Tierprodukten am besten beraten.