Zur Ökobilanz von Pflanzenmilch

Dass die »Herstellung« von Kuhmilch für Kühe und Kälber mit Leid verbunden ist, ist für viele Menschen Grund genug, zu pflanzlichen Alternativen zu greifen. Doch auch aus ökologischen Gründen lohnt sich ein Blick auf Milch aus Hafer, Soja und Co. Schließlich ist die Rinderhaltung für Milch für etwa 30 % der Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit Tierprodukten verantwortlich1 und auch andere Umweltfolgen sind beachtlich.

Der ökologische Fußabdruck von Kuhmilch

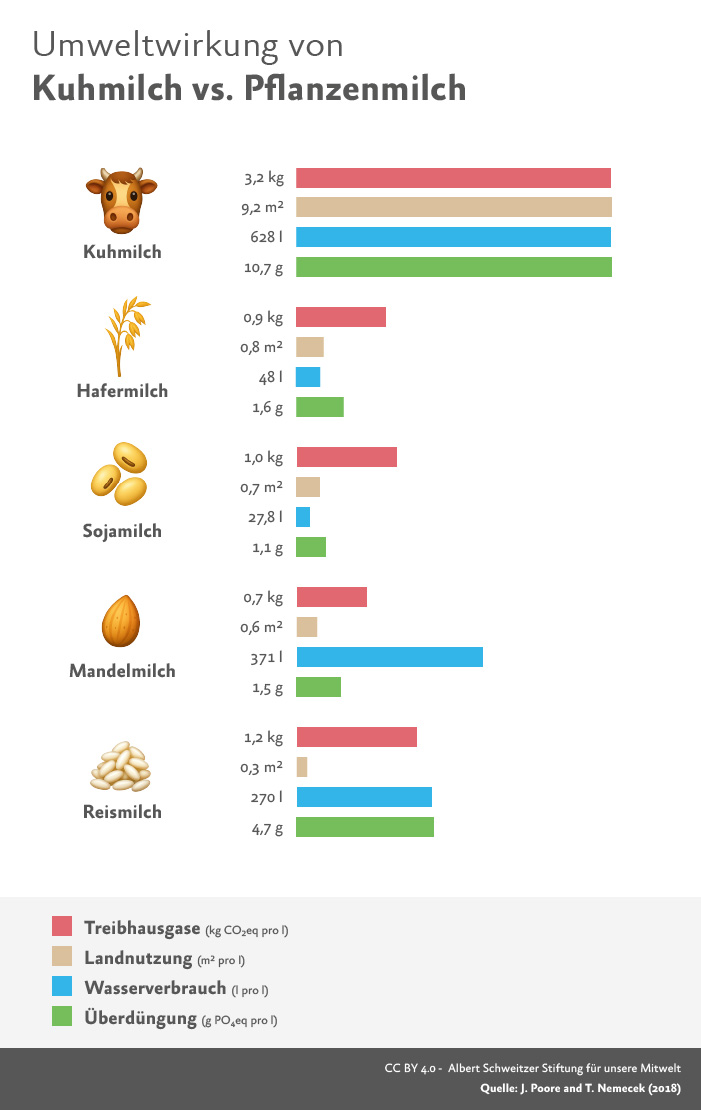

Die Wissenschaftler Joseph Poore und Thomas Nemecek haben 2018 für eine Studie zahlreiche Daten zu den Ökobilanzen tierlicher und pflanzlicher Lebensmittel ausgewertet. Für die Produktion eines Liters konventioneller Kuhmilch – vom Futteranbau über die Methanproduktion der Rinder bis hin zum Transport – sieht der globale Durchschnitt demnach so aus:

| Treibhausgase | 3,15 kg CO2-Äquivalente |

| Landnutzung | 9,22 m² |

| Wasserverbrauch | 628,2 l |

| Überdüngung | 10,65 g Phosphatäquivalente |

Die Klimawirkung eines Liters Kuhmilch entspricht demnach etwa 19 Kilometer Autofahren in Deutschland. Ein Teil der klimaschädlichen Emissionen entsteht dabei im Verdauungsapparat der Kuh (Stichwort Methan). Einen großen Anteil hat aber auch der Anbau der Futterpflanzen, denn nur ein geringer Teil der »Milchkühe« lebt auf Weiden und isst ausschließlich Gras. Der Futteranbau sorgt auch für die hohen Werte in den Kategorien Landnutzung und Wasserverbrauch. Der Dünger für die Pflanzen und die Gülle der Tiere heizen das Klima zusätzlich an und sorgen außerdem dafür, dass Stickstoff und Phosphor in zu großen Mengen in die Umwelt gelangen (Eutrophierung bzw. Überdüngung).

Es macht dabei einen Unterschied, wo und wie die Tiere gehalten werden und was sie essen, wie weit die Transportwege sind und so weiter. In Deutschland liegen die Treibhausgasemissionen bei etwa 1,1 kg CO2-Äquivalenten pro Liter Kuhmilch. Grundsätzlich schneidet Milch aus Bio-Weidehaltung dabei unterm Strich besser ab als konventionelle Milch aus Stallhaltung. Zu diesem Ergebnis kam eine Studie, die 2021 im Auftrag des Umweltbundesamts (UBA) durchgeführt wurde.

Hafer hat den Heimvorteil

Hafermilch hat sich in Deutschland zur Favoritin unter den Kuhmilchalternativen entwickelt. Das liegt vermutlich auch daran, dass Hafer als Lebensmittel, zu Recht, einen guten Ruf hat. Außerdem ist er vertraut und regional – Haferanbau ist in Deutschland seit der Bronzezeit nachgewiesen.

Mehr als 150.000 Hektar Haferfelder gab es 2024 in Deutschland. Trotz steigender Nachfrage für die menschliche Ernährung nimmt Hafer damit jedoch weniger als 2 % aller Getreideanbauflächen ein. Ein Großteil des hier angebauten Hafers landet außerdem nicht in der Hafermilch oder im Müsli, sondern im Tierfutter.

Trotzdem: Viele deutsche Hafermilchhersteller achten auf Regionalität und beziehen Hafer aus Deutschland oder zumindest der EU. Führende Anbauländer, noch vor Deutschland, sind Polen, Finnland, Spanien, Schweden. Das kann für sehr kurze Transportwege sorgen. Und bereits 100 g Hafer reichen für einen Liter Hafermilch.

Hafer ist zudem genügsam und widerstandsfähig. Er wächst auch auf ungünstigen Bodenstrukturen und trägt sogar zur Erholung des Ackerbodens bei. Sowohl Dünger als auch Pestizide werden beim Haferanbau kaum bis wenig eingesetzt.

Diverse Hersteller bieten inzwischen Pulver an, aus dem man Hafermilch einfach selbst mit Wasser anrühren kann. Das ist effizienter, als die Milch im Literpack zu vertreiben und spart damit Ressourcen. Außerdem trägt es zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung bei, da das Pulver nicht so schnell schlecht wird wie fertige Milch.

Lebenszyklusanalyse Hafermilch

Die Lebenszyklusanalyse eines Liters Hafermilch sieht laut Poore und Nemecek im globalen Schnitt so aus:

| Treibhausgase | 0,9 kg CO2-Äquivalente | 71 % weniger als Kuhmilch |

| Landnutzung | 0,78 m² | 92 % weniger als Kuhmilch |

| Wasserverbrauch | 48,24 l | 92 % weniger als Kuhmilch |

| Überdüngung | 1,62 g Phosphatäquivalente | 85 % weniger als Kuhmilch |

Meist problematisch: Mandeln

Mandelmilch ist die zweitbeliebteste Alternative in Deutschland. Rund 80 % der weltweit verarbeiteten Mandeln stammen jedoch aus Kalifornien. Dort herrschen auf mehr als 534.000 Hektar (Stand 2021) riesige Monokulturen vor, die intensiv bewirtschaftet werden. In Europa ist Spanien mit mehr als 744.000 Hektar (ebenfalls 2021) im Mandelanbau führend, die Ausbeute an Mandeln pro Hektar ist hier jedoch im Vergleich bedeutend geringer. In beiden Fällen werden die Mandelplantagen fast immer künstlich bewässert – der Hauptkritikpunkt am Mandelanbau. Auch Pestizide sind ein Problem.

Um die Bestäubung der Mandelbäume zu gewährleisten, werden zudem jährlich Hunderttausende von Bienenstöcken auf den Plantagen verteilt. Die Tiere sind ständigen Transporten, Stress, hohen Besatzdichten und einer monotonen, pestizidbelasteten Umgebung ausgesetzt. Die industrielle Bienenhaltung, wie sie in der Mandelproduktion üblich ist, schwächt das Immunsystem der Tiere und macht sie anfälliger für Viren und Parasiten. Sie gilt daher als Mitverursacherin für das Bienensterben. Ohne den gezielten Einsatz der Bienen wäre der Mandelanbau in diesen Dimensionen nicht möglich – daher lässt sich darüber streiten, ob Mandeln überhaupt als vegan gelten können.

Lebenszyklusanalyse Mandelmilch

Trotz aller Kritik: Die Ökobilanz eines Liters Mandelmilch ist immer noch besser als die von Kuhmilch:

| Treibhausgase | 0,7 kg CO2-Äquivalente | 78 % weniger als Kuhmilch |

| Landnutzung | 0,59 m² | 94 % weniger als Kuhmilch |

| Wasserverbrauch | 371,46 l | 41 % weniger als Kuhmilch |

| Überdüngung | 1,5 g Phosphatäquivalente | 86 % weniger als Kuhmilch |

Bei Soja kommt es auf die Herkunft an

Sojaanbau in Süd- und Nordamerika ist alles andere als ökologisch nachhaltig. Allerdings: Der Großteil (77 %) des weltweiten Sojaanbaus landet in den Futtertrögen der landwirtschaftlichen Tierhaltung.

Nur 2,1 % der globalen Sojaernte werden für Sojamilch verwendet, die in Deutschland auf Platz drei der beliebtesten Pflanzendrinks rangiert. Die meisten Hersteller von Sojaprodukten für den deutschen Markt achten dabei auf einen möglichst nachhaltigen Anbau in EU-Ländern, wo zudem der Anbau von Gen-Soja nicht zugelassen ist. Viele produzieren in Bio-Qualität und damit nachhaltiger, ohne Gentechnik und mit weniger Pestiziden.

Lebenszyklusanalyse Sojamilch

Die Ökobilanz eines Liters Sojamilch im globalen Schnitt:

| Treibhausgase | 0,98 kg CO2-Äquivalente | 69 % weniger als Kuhmilch |

| Landnutzung | 0,66 m² | 93 % weniger als Kuhmilch |

| Wasserverbrauch | 27,80 l | 96 % weniger als Kuhmilch |

| Überdüngung | 1,06 g Phosphatäquivalente | 90 % weniger als Kuhmilch |

Von weit her angereist: Reis, Cashew und Kokos

Reis wird sowohl in Europa als auch in Asien angebaut. Provamel gibt als Herkunft zum Beispiel Europa an, Berief Italien und Indien. Die Ökobilanz von Reis sieht allerdings aufgrund des hohen Wasserverbrauchs und hoher Treibhausgasemissionen bei seinem Anbau eher weniger gut aus als bei den anderen Milchalternativen – ist aber immer noch besser als bei Kuhmilch.

Lebenszyklusanalyse Reismilch

Reismilch schneidet erwartungsgemäß insgesamt schlechter ab als andere Pflanzenmilchsorten (Angaben pro Liter):

| Treibhausgase | 1,18 kg CO2-Äquivalente | 63 % weniger als Kuhmilch |

| Landnutzung | 0,34 m² | 96 % weniger als Kuhmilch |

| Wasserverbrauch | 269,81 l | 57 % weniger als Kuhmilch |

| Überdüngung | 4,69 g Phosphatäquivalente | 56 % weniger als Kuhmilch |

Gar nicht aus europäischem Anbau erhältlich sind Cashew- und Kokosnussmilch. Der Anbau dieser Pflanzen in tropischen Gebieten steht oft wegen ökologischer Belastungen in der Kritik.

Nährstoffe unterscheiden sich

Die Milchindustrie argumentiert gerne, dass Kuhmilch mehr wertvolle Nährstoffe enthält als Pflanzenmilch und dass das den größeren ökologischen Fußabdruck rechtfertigt. Es stimmt, dass Milch nahrhafter ist, schließlich soll sie alleine den Bedarf eines Kalbs decken. Für uns Menschen ist Milch jedoch nur ein Bestandteil von vielen in unserer Ernährung, sodass die meisten von uns auch auf andere, nachhaltigere Nährstoffquellen zurückgreifen können.

Pflanzenmilch hat auch einige grundsätzliche Vorteile gegenüber Kuhmilch: keine Laktose (75 % der Weltbevölkerung sind laktoseintolerant), weniger gesättigte Fettsäuren, kein Cholesterin. Und wer möchte, kann auch zum Beispiel mit Kalzium und Vitaminen angereicherte Pflanzenmilch kaufen.

Die genauen Nährstoffprofile der einzelnen Pflanzenmilchsorten unterscheiden sich im Übrigen stark. Hafermilch ist zum Beispiel kohlenhydratreich, enthält mehr Ballaststoffe als andere Kuhmilchalternativen und ist von Natur aus süß – enthält aber kaum Proteine. Sojamilch dagegen steht Kuhmilch in Sachen Proteingehalt in nichts nach.

Die Qual der Wahl – Weitere Sorten

Für wen bei den oben genannten Sorten noch nicht das Richtige dabei war, der oder die kann inzwischen aus vielen weiteren Pflanzenmilchprodukten wählen – oder sich selbst in der Herstellung versuchen. Aus heimischem Anbau gibt es Lupinen- und Buchweizenmilch. Auch haben wir bereits Milch aus Haselnüssen, Hanf, Dinkel, Roggen, Quinoa und Hirse gesichtet. Besonders spannend sind Varianten aus Maronen, Marillenkernen, Kartoffelflakes und Erbsenprotein. Man kann auch Macadamianüsse verwenden, die allerdings immer aus subtropischen Anbaugebieten und daher von weither stammen, weshalb wir Macadamianussmilch nicht empfehlen.

Hersteller mischen zudem Pflanzenmilchsorten oder auch Pflanzen- mit Kuhmilch, um Kuhmilch geschmacklich besser nachzuahmen und die Probierhürde für Kuhmilchtrinker:innen zu senken.

Unser Fazit

Wer sich nachhaltiger und tierfreundlicher ernähren möchte, ist mit Pflanzenmilch gut beraten. Besonders die Klassiker Soja- und Hafermilch punkten mit ihren Ökobilanzen.

Abhängig sind die Umweltauswirkungen vor allem von der Art und Weise, wie die Pflanzen angebaut und verarbeitet werden. Das bedeutet im Idealfall: ohne Gentechnik, Monokulturen, Regenwaldabholzung, Pestizide und problematischen Wasserverbrauch sowie mit geringen Treibhausgas-Emissionen. Viele Pflanzenmilchhersteller zeigen sich in dieser Hinsicht engagiert. Sie erfüllen oft Biostandards, die den KäuferInnen eine zusätzliche Sicherheit geben.

Mehr zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Pflanzenmilch sowie Rezepte bietet dieser Überblick unserer Vegan Taste Week. Pflanzenmilch selbst herzustellen ist gar nicht so schwer. Auch hier ist es aber sinnvoll darauf zu achten, wo und wie die Rohstoffe angebaut wurden.